[Par Elyse NGABIRE] 14ème édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) – Interview exclusive avec Laurent Duarte, secrétaire général du FIFDH. …

L'œil de la Maison des journalistes

Liberté d'informer & Accès à l'information

[Par Elyse NGABIRE] 14ème édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) – Interview exclusive avec Laurent Duarte, secrétaire général du FIFDH. …

[Par Seferina SERANI] Récemment, devant l’hôtel de ville de Paris, des gens chaussaient leurs patins et, comme dans un film, ils tenaient le rôle des …

[Par Larbi GRAÏNE] Souvent pour cerner la politique de nos dirigeants, politologues et journalistes, s’intéressent davantage au discours politique qu’à la photographie. Et Pourtant …

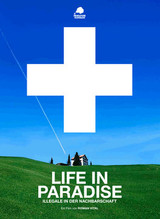

[Par Benson SERIKPA] [Ci-dessous les propos recueillis par Carole SERIPKA] Rejetés au paradis, pourrai-t-on résumer, le film documentaire de Roman Vital, qui a ouvert la …