La loi contre le «Séparatisme» continue à soulever une kyrielle de polémiques en France et dans ses ex-colonies qui calquent leurs textes institutionnels sur la …

L'œil de la Maison des journalistes

Liberté d'informer & Accès à l'information

La loi contre le «Séparatisme» continue à soulever une kyrielle de polémiques en France et dans ses ex-colonies qui calquent leurs textes institutionnels sur la …

La France, craignant de perdre son pré-carré face à la Chine qui dicte de plus en plus la loi à travers ses investissements en Afrique et la Russie qui occupe le terrain militaire, ainsi que l’incontournable “dictateur-pyromane-pompier”, Sassou Denis, a lancé un appât les 17-18 mai 2021 sous le couvert du sommet sur la relance des économies africaines.

Les rencontres ayant traité du financement des économies et de la dette de l’Afrique sont légion. Et, ce ne sera pas forcer le trait que de dire celle convoquée, à Paris en l’unique journée du 18 mai, par Emmanuel Macron, président français, en est une de trop. Juste, pour souligner que l’argent chaque fois sorti – et c’est beaucoup d’argent -, a moins profité au développement du continent noir, qu’à enrichir ses dirigeants.

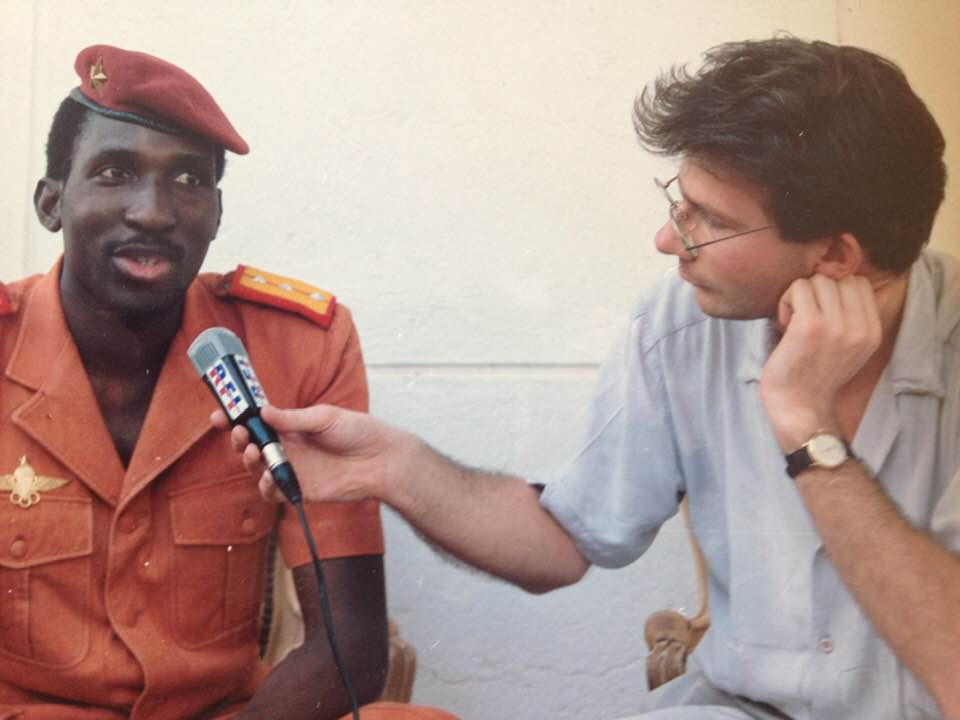

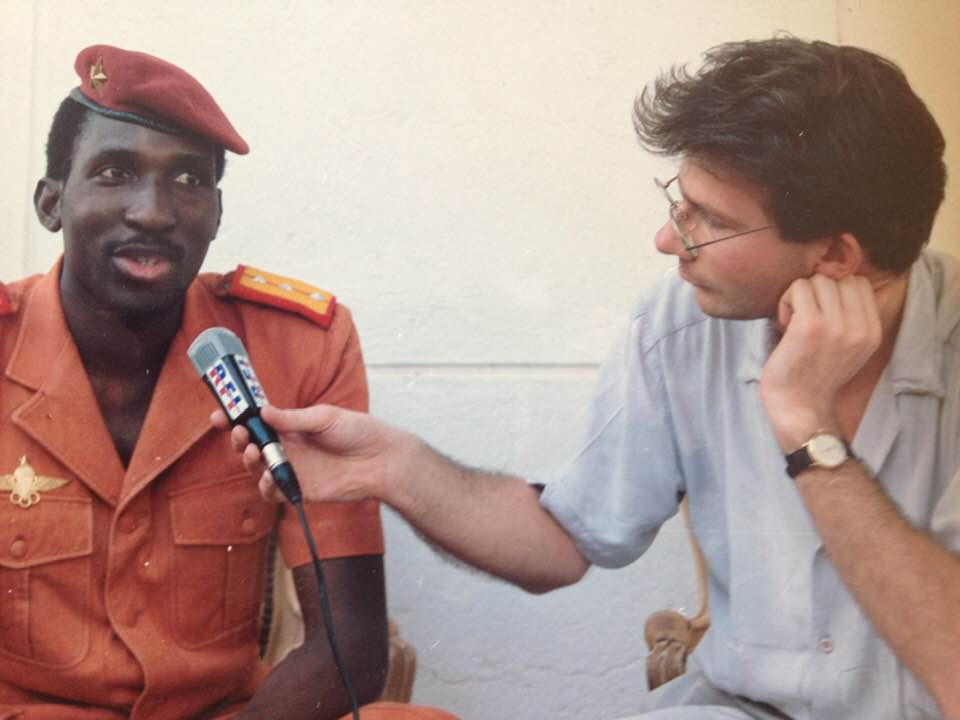

Figure révolutionnaire africaine, Thomas Sankara (1947-1987) est considéré comme le « père de la révolution » au Burkina Faso (ancienne république de Haute-Volta). Président du Conseil national révolutionnaire et chef de l’État de facto pendant quatre ans (1983 – 1987), il est assassiné le 15 octobre 1987. A ce jour, plusieurs zones d’ombres persistent concernant sa mort ainsi que son personnage.

Albéric De Gouville, rédacteur en chef de France 24 et vice-président de la Maison des journalistes, est l’un des derniers journalistes à avoir interviewé le “Che Guevara africain”. Retour sur cette rencontre dans une interview réalisée par Mamadou Bhoye Bah pour L’œil de la MDJ.

Nombre d’observateurs prévoyaient les ravages du Covid-19 en Afrique. Ces prophéties ne s’étant pas réalisées totalement, les Africains ont cru disposer, à leur avantage, de …

Pour briguer un troisième mandat présidentiel, le président guinéen en exercice Alpha Condé a lancé un référendum. Il aura lieu le 1er mars 2020, en même temps que les élections législatives. Une partie de la population est opposée à ce référendum.

Pour briguer un troisième mandat présidentiel, le président guinéen en exercice Alpha Condé a lancé un référendum. Il aura lieu le 1er mars 2020, en même temps que les élections législatives. Une partie de la population est opposée à ce référendum.